我們一行在10月參加了由德國亞洲之家和全球化監察所聯合舉辦的交流。頭一天,即10月11日晨,我們參觀了科隆的福特汽車廠,並同那兒的職工代表會代表和工會副主席交流。

進廠後,先來到職工代表會的辦公室。桌面上擺放著一本“選舉手冊”,一面紅,一面藍。從藍色封面翻閱起,是有關工會選舉的宣傳資料。倒過來,從紅色封面翻起,則是職工代表會選舉資料。德國的職工代表會在企業裡享有諮詢權,舉凡有關企業的經營狀況,工資及福利,僱傭與解僱等,雇主都要諮詢它。這就是德國所謂勞資共決的模式。(關於德國的職工代表會的介紹,請參考同期文章《德國勞資共決制度中的職工委員會》一文)

職工代表會代表阿里先生(Cicek Ali Dursun)接待了我們。阿里是庫爾德人,屬於土耳其移民第二代,現已加入德國籍。阿里先生介紹道:

科隆的福特車廠主要生產Feista型號轎車。此外生產模具(工具)、檔位等,供應美國市場,用於製造摩托。廠內設有研發機構,以及學徒培訓中心,每年培訓500人。過去30年,汽車行業的生產力高度發展,以前每天只能做700輛車,現在每天產量1870輛左右,約79秒做一輛車。近來日產量減少為1850輛左右。以前一部機器只能做一個型號,現在能夠做6個。一輛車由294個部件組裝,燒焊2799次。25年前工廠有3萬5千工人,目前有2萬名,來自67個族裔,其中167人來自庫爾德等少數民族。約有1.3萬人是五金工會(IG Metall,簡稱IGM)會員。廠內有900名工會代表(直譯為“信任人”),作為工人和工會之間的聯絡員,收集並傳遞資訊。每個工會代表負責10~20名工人。工會代表之上,是小組長。由於德國政府新近將退休年齡提至67歲,以及福特廠對女工的不利待遇等等,工會發動過警告性罷工。科隆福特的工人十分之一是女工。在對待女工方面福特聲名不佳,近來有所改善,工會成員中女工的數量有了增長。

高度自動化下的工人力量

對我們這些多數沒有見識過汽車廠的人來說,參觀生產車間還是挺讓人好奇的。有人還說,普通人能夠在職工代表會代表帶領下參觀車間,這在中國大陸或者香港都稀有。車間環境很整潔,佈局也井井有條。車間的公告和指示牌文字使用雙語(德語,土耳其語),這也要歸功於70年代的大罷工。每個車間都有職工代表會辦公室,有1至2人辦公;有醫務室。一路上,我們看到許許多多龐然大物般的“機器手”在自動操作,左左右右地揮動著鐵臂。阿里先生介紹說,2000年科隆福特廠更新了全套設備,其中50%為自產設備,50%是租來的,可同時生產七種類型的汽車,每天產量1800至2000輛,生產效率全球最高。目前機械手達到680個,意味工廠高度自動化,工資只佔總成本14%左右。高度自動化導致工人數量下降,不少工位只有少量工人,全廠工人頗為分散,使到工人交流更少,不利團結。但是另一方面,正如馬克思說過,資本越來越密集的結果是越來越少量的工人,推動著越來越巨額的資本,意味著他們在社會生產上有更為關鍵的角色。一旦他們罷工,資本家的損失就會更為巨大。

有人問到廠裡的生產安全問題。阿里說,職工代表會對此很關注。在採用“機器手”以前,廠裡的工傷事故不少,現在少得很了。工人面對的主要問題是:工作時不停重複同一個動作;三班倒問題。他們在對比後,認定輪班制極大地擾亂工人的生理週期,帶來許多問題,因而廠裡實行三班倒,但不採取輪班制。

不斷採用新技術、以自動化設備替換熟練工人,是資本主義企業競爭及控制工人的重要手段。技術進步可節省人的勞力,但在資本主義制度下,帶給工人的卻總是裁員、減薪的噩夢。以電焊車間為例,原本有60多個的人手,採用“機器手”之後,便不用工人了。每台機器可代替2名工人。工會曾就此事討論過:是否不讓“機器手”取代工人?後來他們提出一個辦法來遏制這一趨勢,就是向機器手“徵稅”(由資方來付),理由是:作為生產者的工人要交稅,那麼代替工人從事生產的機器手也應當交稅……這個提議未能付諸執行。

在各工序當中,以組裝車間的工人最多,工作靠人工完成。

工人每班7.5小時,每週工作時間35小時(實際時間是37.5小時,多出的工作時數可補休假),工作量仍然很大。每天半小時午飯,另外每天三次小休,前兩次為時9分鐘,最後一次為時14分鐘。每年有6周(30天)的假期,重殘患者為32天。工人平均月收入(淨工資)約2100歐元。廠內有120名外派員工,待遇與本廠工人相同。

在其它工廠,派遣工的待遇比正式員工要差很多。例如在供應商的廠裡,有1/3至60%的工人都是派遣工,時薪僅7歐元,月收入900~1000歐元。以三口之家來算,每月房租就要700歐元,占了一大半。因此很多工人的生活相當拮据,被迫向社會服務中心尋求救助。這在德國歷史上實在是前所未有之事。今年,克虜伯工廠的工人發出“派遣工與正式工應同工同酬”的號召,似乎還未被五金工會採納。

福特工廠裡有1500工作人員是供應商手下的員工。像許許多多大公司一樣,福特不斷地把部分生產工序(即配件的生產)外包,或變成獨立的公司,到現在福特本身只生產車身價值的18%,其餘全部外包(即購入配件)。

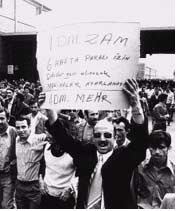

1973年的土耳其工人罷工事件

阿里先生還談起早期土耳其移民工人在德國的情形,並特別談起1973年土耳其工人罷工事件。

上世紀的50年代60年代德國勞動力緊缺,因而政府從西班牙、葡萄牙、義大利等國大量引進外籍工人 1,首先是在各國的農村招收工人。他們與中國“農民工”頗多相似之處:沒有工運傳統,不知資本主義為何物,工資也更低。例如福特廠裡的外籍工人時薪就比德國工人少1馬克,企業裡也沒有禱告室(1973年罷工後廠裡為這些信奉伊斯蘭教的外籍工人設立了禱告室。據說伊朗的工廠裡本來都設有禱告室,現已取消)。

大家語言不同,不懂德語,日常生活都很困難;他們住在集體宿舍,八個人一個房間,三班倒時作息時間不同步,難免會爭吵。……外籍勞工雖然可以參加工會,但是他們不能成為職工代表會的委員,直到1972年職工代表會組織法修改後,他們才擁有了職工代表會的選舉權和被選舉權2。

當時,德國工人每年法定假期為4周。科隆福特廠4萬名工人中,有1.2萬名是土耳其人。1973年,很多土耳其工人回國探親,晚了一星期回來,廠裡解雇了300人。工人到職工代表會投訴,代表會置之不理。

罷工由此而起,要求被解雇的土耳其工人復職,還要求外籍工人與德國工人同工同酬3 。罷工組織者主要是德國左翼工人,他們的目標不只要為土耳其勞工爭取權益,也試圖給工會一個教訓,因為工會沒有負起保護工人之責。有7000至10000名工人參加了罷工。鬥爭引起了很大的社會反響。

儘管罷工未獲工會支持,因而被視作“非法罷工”,復職鬥爭仍然取得了勝利。但同時,160名組織者被資方辭退4 ,其中1名土耳其工人還被驅逐出境。土耳其工人則繼續罷工,最後以工人糾察隊重新佔領工廠告終。資方被迫將外籍員工的探親假增加到6周,工作條件及晉升機會也基本實現平等。由於五金工會也支援同工同酬等權利,很多土耳其工人便加入了工會及職工代表會,並獲得了選舉權和被選舉權。5

同年,西德政府大力引進外籍勞工的政策也劃上了句號。

圖:1973年科隆福特廠土耳其人大罷工(來源:網路)

福特廠的工會和職工代表會

在車間的職工代表會辦公室裡,一位土耳其裔的工會副代表——在福特廠裡,有兩個工會的總代表——兼職工代表為我們講解工會和職工代表會的日常工作。

廠裡每年召開4次企業職工大會,用雙語發言。員工自願參加,通常占全體員工的60%。如果大會內容與公司有關,全體員工都會來參加。每次會議都分兩場,一場在車間,工人們把設備移走後,集中開會。另一場在研發中心,那兒有5000名工程師。在參加會議方面,外籍工人特別積極。

關於工會的經費,他說:工會成員每月按毛工資的1%交納會費,工會無其它收入。工人多數加入IGM(五金工會),此外也加入CGM等其它工會。

本廠的職工代表會成員有41名,多數脫產(職工代表會的工作內容、形式,代表是否脫產,由《職工代表會組織法》規定)。工會代表則不然,只能在不影響正常工作的前提下從事工會工作,使工會的工作能貫徹執行。工作中往往需要和職工代表會商量。工會存在於國家(聯邦)層面,職工代表會則在廠內工作,在某種程度上行使著工廠工會的職能。他以自己為例:“我是部門負責人,又是工會成員,同時經選舉進入職工代表會,是脫產的。因此可以兼顧工會和職工代表會兩方面的工作。如果只做工會工作,則不能脫產。

“我們這裡有104個工會代表,每週開一次碰頭會,總結並確定今後工作怎麼做。會議在35小時的法定工作時間之外舉行,例如中午1點上班,就提早於12點45分開會,然後上班。開會時間算加班。”

他的介紹給我們留下頗深的印象,感覺福特廠的工會和職工代表會很能維護工人利益。對此他說:“可能因為福特有太多的理想主義者……但我們有今天的成績,也經歷了漫長的歷程。想走這條路,只有抗爭。企業對工會有一定的顧忌,否則工人的什麼要求他們都不會接受的。例如2008年危機對我們就有積極影響。管理層主動找職工代表會和工會商討策略,因為他們擔心(如果現在因為危機而裁員,將來)不容易找到足夠的熟練工。幸運的是,工廠沒有受到太大衝擊,因為那時剛剛推出新的車型上市。德國政府針對五金行業的狀況推出“短時工作制”政策:如果勞動時間減至50%,政府補貼減少的50%工時中的80%的工資,期限為18個月(後延長到24個月,因為當時預測危機將持續2年左右)。有120人參加了這個項目,因而免於失業。”

不過,在後來近兩周,聽過太多工人對工會和職工代表會的批評之後,有人回想福特廠之旅,不禁懷疑這位代表所做的介紹是否只是些門面話。尤其是他對資方及政府不無贊詞的態度,更招來疑惑。對此,我們不妨存疑。

1 根據德國土耳其人組織的資料:1961年首批6800名土耳其勞工到達德國,至2005年底共有1,764,799名持土耳其護照的土耳其人居住在德國,另外,入籍的有415,000。

2 中國工會訪德考察團《德國工廠之旅》(2010年6月)第125頁。

3 據其它資料,工人罷工目標還包括反對福特廠加快流水線速度的企圖(如“Strikes in Germany, September 1969: Here too, the class struggle returned to the stage”一文)。

4 不知是否存在誤聽或筆誤,我們的記錄是“廠裡解雇了180名土耳其工人,罷工鬥爭中資方辭退125~130名組織者”。按《德國工廠之旅》一書記述,並參考其它資料,分別應為300人和160人。這裡採用後者。

5 相關中文資料還可參考中國工會訪德考察團的著作《德國工廠之旅》(2010年6月)第124-126頁。

6 福特廠裡禁止拍照,本文的圖片來自網路。